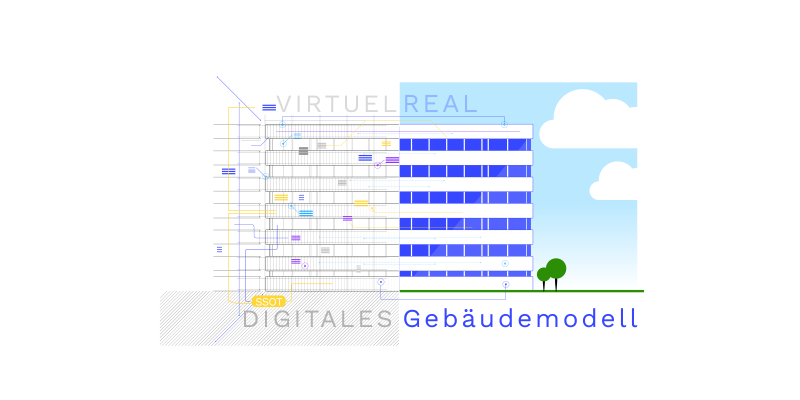

Digitales Gebäudemodell

Das digitale BIM-Gebäudemodell ist das virtuelle Abbild des realen Gebäudes. Im Gegensatz zu herkömmlichen, rein „zeichnerischen“ und 2D-basierten CAD-Planungen kann dieses jedoch mit vielen geometrischen und alphanumerischen Informationen ausgestattet werden.

Neben der virtuellen Beschreibung der Gebäudegeometrie, den Bauteilen, -gruppen und Räumen gehören dazu Angaben zu den verbauten Bauelementen und Produkten, so zum Beispiel zu Material, Gewicht, Oberfläche sowie Volumen und Nomenklatur inklusive der Funktion des einzelnen Elements und dessen Lage innerhalb des Modells. Auch Details zur Lebensdauer eingesetzter Materialien, zur Schalldurchlässigkeit, zum Brandschutz, zum zeitlichen Bauablauf, zum Personalbedarf während der Bauzeit oder zu den Kosten lassen sich mit dem Gebäudemodell verknüpfen.

Indem es Bauwerksinformationen in gewerkespezifischen Fachmodellen und Datenbanken zusammenführt, macht es das digitale Bauwerksmodell möglich, planungs-, ausführungs- und nutzungsrelevante Details zu speichern, über spezifische Software zu verwalten und interdisziplinär auszutauschen. Auf diese Weise können nicht nur Objekte und Systeme, sondern auch Aufgaben und Prozesse über ihre Eigenschaften und Verkettungen zueinander in Beziehung gesetzt und gesteuert werden. Diese virtuellen Daten lassen sich zudem in Echtzeit mit der realen Welt vergleichen und immer auf dem aktuellen Stand des Baufortschritts halten. Der daraus resultierende sog. digitale Zwilling dient dabei als Single Source of Truth (SSOT).

Im Idealfall enthält das digitale Gebäudemodell somit alle für den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks relevanten Daten – von der Planung über den Bau bis zum Betrieb und der Entsorgung oder Wiederverwertung der jeweiligen Bauteile. Auf diese Weise erleichtert und optimiert es nicht nur die Planungs- und Bauphase, sondern begleitet jeden einzelnen Abschnitt im Leben seines realen Pendants, vom Anfang der Planung bis zur abschließenden Wiederverwertung der Baumaterialien.